城里町のお寺・花・御朱印の案内

- 城里町の観光

- 城里町の神社

城里町のお寺・花・御朱印スポット一覧

お寺・おすすめスポット8件

城里町のお寺おすすめスポットの案内です。以下の掲載画像をクリックすると取材・登録が完了しているVRツアーをご覧いただけます。

龍谷院

千手観音(佐竹義成公の守り仏)、開運花の寺めぐり第3番、あじさい・桜・紅葉

千手観音(佐竹義成公の守り仏)、開運花の寺めぐり第3番、あじさい・桜・紅葉大山寺(名所)

虫封じ、開運花の寺めぐり第3番、関東88ヵ所第31番札所、佐竹七福神福禄寿尊、山門(城里町指定文化財)

虫封じ、開運花の寺めぐり第3番、関東88ヵ所第31番札所、佐竹七福神福禄寿尊、山門(城里町指定文化財)壁面観世音像・観音堂

徳一大師、未完成の壁面観世音像、彼岸花群生地

徳一大師、未完成の壁面観世音像、彼岸花群生地延命地蔵尊

阿波山上神社(延喜式内社)、大山草案(親鸞聖人史跡)

阿波山上神社(延喜式内社)、大山草案(親鸞聖人史跡)薬師寺(名所)

薬師三尊像(国指定重要文化財)、十二神将軍像(城里町指定文化財)、花まつり

薬師三尊像(国指定重要文化財)、十二神将軍像(城里町指定文化財)、花まつり宝幢院

木造大日如来坐像・両界曼荼羅・絹本著色両界曼荼羅図(城里町指定文化財)

木造大日如来坐像・両界曼荼羅・絹本著色両界曼荼羅図(城里町指定文化財)小松寺(名所)

平重盛墳墓、木造浮彫如意輪観音像(国指定重要文化財)、伝内大臣平重盛墳墓(茨城県指定史跡)、城里町指定文化財多数

平重盛墳墓、木造浮彫如意輪観音像(国指定重要文化財)、伝内大臣平重盛墳墓(茨城県指定史跡)、城里町指定文化財多数清音寺(名所)

佐竹氏の菩提寺、宝篋印塔三基(城里町指定史跡)、民話「うなぎ地蔵」登場

佐竹氏の菩提寺、宝篋印塔三基(城里町指定史跡)、民話「うなぎ地蔵」登場徳蔵寺(名所)

開運花の寺めぐり第6番、佐竹七福神寿老人、木造弘法大師像・礼盤等(茨城県指定文化財)、大師堂・駕籠(城里町指定文化財)

開運花の寺めぐり第6番、佐竹七福神寿老人、木造弘法大師像・礼盤等(茨城県指定文化財)、大師堂・駕籠(城里町指定文化財)

城里町のお寺・遺跡VRツアーマップ

龍谷院:城里町の寺名所・花

龍谷院は、茨城県城里町にある山号を瑞雲山とする曹洞宗の古刹です。本山は、福井県永平寺と神奈川県横浜市の総持寺です。1459年(室町時代/長禄3年)に大山城主の佐竹義成公によって開基されました。開山は、秀峰宗岱大和尚です。 本尊は、釈迦牟尼仏で、明応八年(1499年)巳未八月彼岸鎌倉の仏師・法眼秀林の作とされています。境内には、観音堂があり、千手観音菩薩が安置され、子の歳の守り本尊として、安産・虫きりにご利益があるとして信仰を集めています。 また「花の寺めぐり」の1番の寺で、あじさい、つつじ、桜の寺となっています。境内には、多くのもみじがあり秋の紅葉もおすすめです。 御朱印は、寺務所で拝受できます。

所在地〒311-4343 茨城県東茨城郡城里町下阿野沢1509

問合せ:龍谷院・電話:029-289-3108

参考龍谷院 公式ホームページ

龍谷院の付近地図

大山寺の施設ポイントと観光VRツアーの説明

大山寺の付近地図

東大寺の徳一大師(奥州徳一)と壁面観世音像

徳一(とくいつ)は、奈良時代から平安時代前期にかけての法相宗の高僧です。天平宝4(760)年、藤原仲麻呂の11男として生まれ、奈良時代から平安時代前期にかけての東大寺、興福寺に学び、各寺には東大寺徳一、奥州徳一と記載される資料があります。

法相宗を学ぶにつれ、当時の堕落した都の仏教を嫌い、雲水を経て真の仏教を求めて常陸国を経て会津に移り住むことになります。それまでの伝統的な奈良仏教にはなかった衆生済度を願い、常陸国や陸奥国南部地域に寺院を建立するとともに真の教えを広めました。最澄との間で交わされた、いわゆる三一権実諍論や、空海に対して密教についての疑義を提示したことなどで知られています。

陸奥国では、会津の慧日寺や勝常寺等多数、常陸国では、筑波山・中禅寺(大御堂)、一乗院(つくば市)、東城寺(土浦市)、清瀧寺(土浦市)、月山寺(桜川市)、西光院(石岡市)等多くの寺院を建立したとされています。

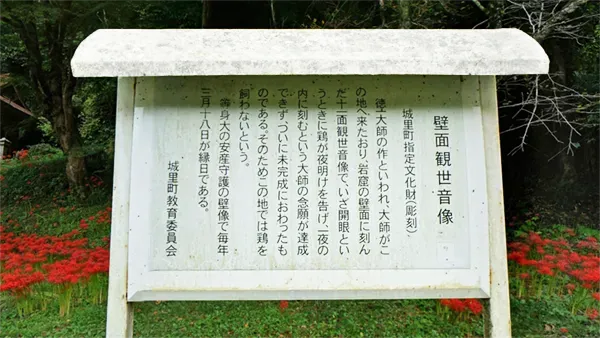

壁面観世音像

壁面観世音堂裏の壁面観世音像の未完成の石像の写真です。壁面観世音堂裏の通路は、狭く壁面が目の前にあり、1.5m程の処に彫られた未完成の石像を見ることができます。平安時代の初期に彫られたものと推定されます。

壁面観世音堂裏の壁面観世音像の未完成の石像の写真です。壁面観世音堂裏の通路は、狭く壁面が目の前にあり、1.5m程の処に彫られた未完成の石像を見ることができます。平安時代の初期に彫られたものと推定されます。壁面観世音像の説明板

「徳一大師の作といわれ、大師がこの地へ来たおり、岩窟の壁面に刻んだ十一面観音で、いざ開眼というとき、鶏が夜明けを告げ、一夜のうちに刻むという大師の念願が達成できず 遂に未完成に終わってしまった。そのため昔からこの地では鶏は飼わないという。等身大の安産守護の壁像で毎年三月十八日が縁日である。」と記載されています。

「徳一大師の作といわれ、大師がこの地へ来たおり、岩窟の壁面に刻んだ十一面観音で、いざ開眼というとき、鶏が夜明けを告げ、一夜のうちに刻むという大師の念願が達成できず 遂に未完成に終わってしまった。そのため昔からこの地では鶏は飼わないという。等身大の安産守護の壁像で毎年三月十八日が縁日である。」と記載されています。

壁面観世音像・観音堂の地図

延命地蔵尊の付近地図

薬師寺の施設ポイントと観光VRツアーの説明

薬師寺の付近地図

宝幢院:城里町のお寺・御朱印スポット

宝幢院は、茨城県城里町の国道123号線沿いにある真言宗豊山派の寺院です。開山は応永3年(1396年・南北時代)、上宥上人で、元禄9年(1696年)に徳川光圀の命により現在の地に移転して中興開基となっております。境内は、那珂西城跡であり、境内の南西部に土塁を見ることができます。また、もみじの古木も有名です。

平安時代の作とされる木造大日如来像と、室町時代の作とされる両界曼荼羅・絹本著色両界曼荼羅図があり、いずれも城里町指定文化財となっています。

所在地〒311-4302 茨城県東茨城郡城里町那珂西1958

問合せ:宝幢院・電話:029-288-2567

参考城里町教育委員会 木造大日如来像 紹介ページ

参考城里町教育委員会 両界曼荼羅 紹介ページ

参考城里町教育委員会 絹本著色両界曼荼羅図 紹介ページ

宝幢院の施設ポイントと観光VRツアーの説明

宝幢院の付近地図

小松寺:城里町の寺名所・しだれ桜

- 小松寺は、城里町上入野にある真言宗智山派の寺で茨城県の名刹であり、城里町の観光名所です。治承4年(1180年)に平貞能がこの地に平重盛を埋葬し、天台宗の寺として建立されました。真言宗の寺となったのは、嘉慶元年(1387年)に大掾頼幹が宥尊を招いてからです。木造浮彫如意輪観音像は、国指定重要文化財、伝内大臣平重盛墳墓は茨城県指定文化財史跡、唐門・観音堂・鉈彫り観音像は城里町指定文化財となっています。

- ※平重盛は、平清盛の嫡男(正室の子)で保元・平治の乱で若き武将として父・清盛を助けて相次いで戦功を上げ、最終的には左近衛大将、正二位内大臣にまで出世しています。小松寺の名は、平重盛が六波羅小松第に居を構えていたことから、小松殿ないし小松内大臣とも呼ばれていたことに由来します。

- 境内には、しだれ桜の古木があり、城里町の歴史観光スポット、しだれ桜の季節観光名所です。

- 所在地〒311-4313 茨城県東茨城郡城里町上入野3912

- 問合せ:小松寺・電話:029-288-4312

- 参考城里町観光協会 小松寺 紹介ページ

小松寺の施設ポイントと観光VRツアーの説明

小松寺の付近地図

清音寺:城里町の寺名所・お茶

清音寺は、山号を太古山とする城里町下古内にある臨済宗南禅寺派の寺です。

説明板にも記載されていますが、仁明天皇の勅願寺ということで寺の紋は、菊の御紋となっています。また、別格地ということで臨済宗でも格の高い寺であることがわかります。菊の御紋・別格地は、本堂前のVRシーンで確認できます。

佐竹氏の菩提寺であり、開山堂西側の墓地には城里町指定文化財史跡の宝篋印塔三基が建っています。民話「うなぎ地蔵」に登場します。

過去の数度の罹災や「アメリカに渡った常北町・清音寺の仏像と山門」という研究資料(茨城県歴史館)があるなど、廃仏毀釈等の憂き目を経て現在に至っています。

現在、寺は縮小しているものの過去に関東屈指の臨済宗の寺だったことを感じる静寂の山寺です。特に、佐竹氏の宝篋印塔のある場所は、歴史の重みを十分に感じる城里町のパワースポットです。

また、茨城三大銘茶とされる城里町の特産品の古内茶の発祥の地でもあり、現在も本堂前や境内内に茶畑があります。見学は、寺務所に了解をとる必要があります。

所在地〒311-4314 茨城県東茨城郡城里町下古内1130

問合せ:清音寺・電話:029-288-5122

参考城里町教育委員会 宝篋印塔 三基 紹介ページ

清音寺の由来説明板の概略

由来説明板の詳細は、VRシーンの画像を拡大するとご覧いただけますが、寺の由来は、次の説明板の概略をご覧ください。

ーーーー 大同4年(809)弘法大師が草庵を構えたのがはじまりで、承和4年(837)真雅僧正が浄光寺と号し、仁明天皇より東夷鎮護山の勅願を賜り壮大な寺であった。

その後、源頼義、源実朝(鎌倉幕府第3代将軍)が厚く崇敬したが、嘉禎3年(1237)罹災した。

文和元年(1252)に常陸領主の佐竹義敦の父、貞義の追善の為に名僧、復庵大光禅師を招き開山とし、大伽藍を建立して臨済宗に改め、独立本山として現在の山号、寺号となり、関東屈指の臨済宗の林下修業道場となった。(※林下は、禅寺のうち、在野の寺院を指す呼称で厳しい修行に特色)

元禄の初め水戸光圀公が当山の禅境を愛し、大忠両禅師と詩友として名吟等を残し加護し、光圀公の上申にて京都五山の上、南禅寺派に属した。

※弘法大師→仁明天皇勅願寺→源頼義(源氏2代目棟梁[頼義の三男は、義光・新羅三郎])→佐竹氏は頼義流れの源氏ーーーー

なお、清音寺のお茶は、復庵大光禅師が中国から持ち帰ったお茶の実を蒔いたのが始まりとされており、復庵大光禅師が活躍した土浦市の臨済宗の法雲寺にもお茶畑があります。

清音寺の施設スポットと観光VRツアーの説明

徳蔵寺:城里町のお寺・花・御朱印スポット

徳蔵寺は、城里町徳蔵にある真言宗智山派の寺です。弘仁年間(810~824年)に弘法大師が建立したと伝えられています。開運花の寺めぐり第6番の寺で、シャクヤク、あじさい、桔梗等が植えられています。佐竹七福神寿老人があります。毎年4月29日に徳蔵大師祭が行なわれます。木造弘法大師像・両界曼茶羅版木・礼盤は茨城県指定文化財、大師堂・駕籠は城里町指定文化財です。

開運・花の寺としておすすめ寺スポットです。

所在地〒311-4407 茨城県東茨城郡城里町徳蔵874

問合せ:徳蔵寺・電話:0296-88-3037

参考城里町観光協会 徳蔵寺 紹介ページ